一文回忆基辛格的一生:从犹太难民到外交家

基辛格咨询公司于纽约时间11月29日晚发布声明称,美国前国务卿亨利·基辛格去世,享年100岁。

100岁的基辛格,现实主义与理想主义

“学而优则仕”,基辛格堪为当代典型,早在20世纪60年代就获得哈佛大学终身教职,随后步入政坛,成为美国有史以来权力最大的国务卿。

作为一个同时在人类智力世界和权力世界都达到鲜有高度的强者,基辛格声名显赫且历久不衰,美国当代的政治人物无出其右。

而在中国孩子们的心中,更常与“基辛格”三个字作固定搭配的,是这样一句表述——“我们的老朋友”。

2023年,基辛格坐在自己的办公室里。

尽管已经百岁高龄,基辛格仍思维敏捷,保持着极高强度的工作:

每天工作15个小时;

5月底以来,先后奔波德国、英国、美国多地出席了多场百岁诞辰纪念会;

接受媒体长达8个多小时的不间断采访;

2020年以来,已经出版了2本新书,并且还在着手新的出书计划……

对工作近乎狂热的态度,让我们这些后生肃然起敬。

但同时,基辛格或许也是当今世界政坛泰斗中,评价最为复杂的人物。

了解他,是我们获悉历史智慧的一个最佳入口,正如基辛格自己说:

现在虽然不会完完全全地重复过去,但必定与过去相似,因此,未来也必定如此……

正逢百年未有之大变局,各种不确定性扑面而来,或许基辛格的百年人生智慧我们还是应该虚心倾听。

一、从德国到美国

作为一个美国人意味着什么?

我想,这是一个人人可以昂首挺胸过街的国家。

(1977年1月,基辛格卸任国务卿时的告别演说)

——《基辛格传》

1923年的世界,动荡不宁:日本关东大地震、凯末尔宣布成立土耳其共和国、列宁因病回到老家、德国马克变成一堆废纸……

当此乱世,5月27日,德国巴伐利亚州中弗兰肯行政区的菲尔特,一座缺乏魅力的小城,海因茨·阿尔弗雷德·基辛格,出生了。

基辛格(右)与弟弟和祖父母的宠物猫合影。

基辛格还有个弟弟,哥俩儿在一个氛围非常严肃的正统犹太家庭长大。

青少年时期,基辛格开始反抗父母的生活方式。父亲业余喜欢听贝多芬、读席勒和蒙森的名作、写地方志。而他的最爱是——足球。

虽然不是啥了不起的运动员,但基辛格善于排兵布阵的才能已初露端倪。

但这样的岁月不会一直静好,菲尔特旁边就是纽伦堡——纳粹党一年一度的党代会会址就定在这里,菲尔特被定性为一座“犹太化”城市,这意味着各种反犹行动首先会殃及菲尔特,其惨烈程度,举国之内无出其右。

于是到了1938年,基辛格举家移居美国。为了适应美国生活,他将以另外一个名字为世界所熟知:亨利·基辛格。

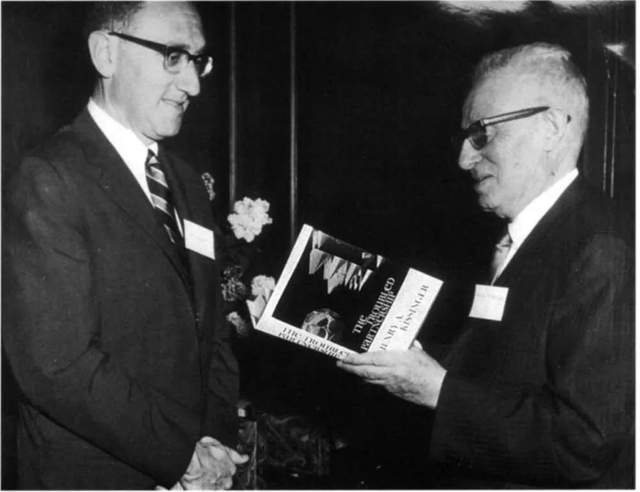

1965年,亨利·基辛格和父亲路易斯·基辛格。

人生地不熟,父亲找不到工作,作为长子,基辛格便开始挣钱养家,为了不耽误挣钱,1940年开始,他改为夜晚上学。

不过这个16岁的孩子的成绩并没有受影响。

珍珠港事件爆发时,基辛格已经在纽约城市大学念书,几乎门门优秀。课余他喜欢看美式足球或棒球比赛,也在乔治·华盛顿桥下的网球场打网球。

他此时最大的心愿就是——成为一名会计师。

但历史再次插了一手,基辛格刚满19岁不久便接到了入伍通知书。

1944年被派往欧洲前的第84步兵师第335步兵团2营G连官兵。第四排左六为基辛格。

1943年2月中旬,他受命乘坐火车前往克罗夫特营,熬过三个月的基本训练后,依照1942年3月出台的《“二战”权力法》“允许在部队服役至少三个月的敌方外国人成为美国公民”之规定,基辛格正式获得了美国国籍。

而他那些留在欧洲的亲人,有将近30人被害。

二、 一个“比康德还康德”的知识分子

年轻的基辛格志存高远,的确是一位理想主义者。

——《基辛格:理想主义者》

从军之旅让基辛格初步积累了政治人脉。

其中一位便是——弗里茨·克雷默,基辛格的人生导师,他是很具影响的政治理论家,早于基辛格进军美国政界。

克雷默为基辛格在二战结束后申请哈佛大学的学位出具了热情洋溢的证明书。

1944年11月初荷兰艾格斯沙文战役前夕,几天后基辛格就将奔赴前线。

基辛格在哈佛大学求学期间,几乎所有课程都获得了最高等级的分数评价。

《历史的真义》这篇论文已经被载入史册,它是有史以来哈佛大四学生所写的最长的一篇论文——全文有388页,现在哈佛的毕业论文篇幅限制(35000字,或者大约140页,被称为“基辛格规则”)即由此而来。

基辛格在这篇论文中极为推崇康德的“绝对命令”理念,认为“和平是人类最崇高的奋斗目标,是对人的道德人格的终极肯定”。

《历史的真义》深受康德哲学的影响,堪称是一本真正的理想主义宣传册。

基辛格91岁时出版的《世界秩序》一书仍在大量引用康德的观点即为明证。

亨利·基辛格1954年的博士论文——《和平、合法与平衡:卡斯尔雷与梅特涅政治才能研究》仍然延续了“和平”这一主题。

三年后论文出版,几乎只字未改,书名为《重建的世界:梅特涅、卡斯尔雷与和平问题,1812—1822》。

威廉·扬德尔·艾略特,基辛格在哈佛大学行政学系的导师。

当时多数研究生都紧紧地盯着当代问题,而他花了整整4年时间研究拿破仑从莫斯科撤军后10年间的欧洲外交史,仅仅只是自己纯粹的学术兴趣。

基辛格谈到了19世纪政治,特别是当时的欧洲著名政治家卡斯尔雷(英国外交大臣)和梅特涅(奥地利首相)对于欧洲政局、世界秩序带来的巨大影响。

他认为正是卡斯尔雷和梅特涅在拿破仑战争结束以后为稳定欧洲秩序作出了种种努力,才使得19世纪的欧洲维持总体稳定。

基辛格毫无避讳的指出,和平安宁未必总是正义的,为了实现这项目标,民族起义、进步革命都可以因为不符合稳定秩序以及大国利益的需要,而被倾轧。

基辛格的这部历史著作,对于梅特涅奉行的均势外交政策、权变机诈手腕,联系当时欧洲列强争霸的历史背景进行了深入研究。

基辛格的“均势理论”初现端倪。

1956年西点举行美国事务学生大会,基辛格在会议期间与学生谈话。

之后,基辛格在外交关系协会找到一份工作,并写成了一本450 页的巨著——《核武器与外交政策》,基辛格一跃成为明星核战略家、“军控”概念的发明者之一。

在此过程中,基辛格结识了生命中的另外一位贵人——纳尔逊·奥尔德里奇·洛克菲勒,标准石油大亨约翰·洛克菲勒的儿子。

1957 年秋,洛克菲勒写了一封“亲爱的亨利”的短信,极力赞扬“他为国家及自由世界的未来安全”所做的贡献,助基辛格重返哈佛。

1962年的基辛格

两年之后,基辛格力压布热津斯基、塞缪尔·亨廷顿、斯坦利·霍夫曼等一众大神,拿到了梦寐以求的哈佛终身教职及副教授的头衔。三年以后,基辛格被晋升为教授。

在哈佛学子心目中,基辛格是“学术英雄”。

三、秘密外交与中美破冰之旅

我终生都在从一个美国人的视角反思如何缔造和平。

——《论中国》

从艾森豪威尔政府、肯尼迪政府、约翰逊政府,再加上之后的尼克松政府、福特政府,在长达20多年的时间里,基辛格对于美国外交政策、国际关系的影响力与日俱增。

1973年9月22日至1977年1月20日,基辛格出任国务卿——以非美裔身份担任美国国务卿的第一人,同时也是美国迄今历任国务卿中权力最大的一位。

基辛格被提名为国家安全顾问当天,和理查德·尼克松在纽约皮埃尔酒店。

而在基辛格从政生涯中,1971年7月9日的秘密访华,无疑是其中最浓墨重彩的一笔。他为这次行动起了个代号——“波罗一号”。

基辛格一行人取道西贡、曼谷、新德里和拉瓦尔品第前往北京,对外宣称是代表总统出外调查。为了保证最后的辉煌盛举不受影响,他们故意把在沿途每个城市的逗留都安排得极其枯燥乏味,以免媒体紧追不舍。

到了巴基斯坦的拉瓦尔品第后,基辛格以生病为由假称“到喜马拉雅山脚下一个巴基斯坦的避暑山庄躲了48个小时”,实际上已经秘密飞往北京。

中美双方都明白这次会谈事关重大,只能成功,不能失败。不过好在总算有惊无险,尼克松访华的声明草案最终达成,震撼了世界。

基辛格说,正是这次密访让美国立场发生了微妙的转变,美国开始逐步接受了一个中国的观念。

1971年,正在思考的基辛格。

除了中美关系,尼克松和基辛格还导演了一系列秘密外交行动:签订美苏限制战略武器条约、中东和谈等历史进程中……国际舞台上的轰动性新闻此起彼伏。

尤其是代表美国政府与越南达成停战协议,更是让基辛格获得了诺贝尔和平奖。

而这些秘密行动,其实都深深源于他对美国官僚体制的不信任感。

基辛格1971年10月第二次秘密访问北京时。

回顾自己的从政生涯,让基辛格感触最深的,或许就是那份与中国结下的友谊。

在多年后出版的《论中国》中,他写道,中国几千年来强敌环伺,然而中国之所以能生存下来,并且总的来说占了上风,外交经验中对个人关系的重视超出了战术范围:

中方领导人培养的“友谊”不过多在乎个人性质,而是更重视长远的文化、民族或历史的纽带,而美国人所说的个人关系只是针对谈判对手本人。

中方说的友谊是通过无形的因素来培养长期的、经得起时间考验的关系,而美国外交官则是重视社交往来,以便于当下正在进行的工作。

基辛格认为,中国人甚至愿意为了对友谊忠贞的名声而付出代价:

例如,尼克松辞职后,人们都对他避之不及,只有中国邀请他访华;日本首相田中角荣1974年因出了丑闻而退休以后,也受到了同样的礼遇。

或许,基辛格的案例中还应该加上一个人,那就是他自己。

四、100岁,对人类前途的警告

我们生活在一个破坏性空前的世界中。

——《人工智能时代与人类未来》

从政界退出后,1982年开始,基辛格开始积极拓展“基辛格顾问公司”的业务,公司的产品主要是自己在外交事务方面的洞察和分析。

除此之外,基辛格也关注着自己的学术领域,着眼未来,他认为,中美两国需要在人工智能领域展开对话,他将这个重要性摆在中美所有对话领域的第二位。

看上去,这个建议有点跳跃,毕竟他不是一位人工智能科学家。

可是,如果我们将基辛格本科、博士论文,再到其奠定了国际关系学术声誉的著作《核武器与对外政策》通读一遍就会发现,《人工智能时代与人类未来》这本书,与基辛格一生的思想一脉相承。

他的理想就是致力于实现人类社会的安全、和平。

在基辛格看来,当军队使用人工智能来制订计划或锁定目标,甚至在常规巡逻或冲突期间提供动态协助时,这些人们原本熟悉的概念和互动可能会变得陌生。

因为这涉及与一种新型智能打交道并设法了解它,而该智能的运作方式和战术还不得而知。

然而,最深层的挑战可能是哲学层面上的。如果战略的各个层面开始在人工智能可及而人类理性不可及的概念和分析领域运作,那么它们的过程、范围和最终意义将变得不再透明。

主要大国不应等到危机发生才开始就这些演变的战略、学说和道德影响展开对话。如果它们对此坐视不理,影响将是不可逆的。

限制这些风险的国际努力势在必行。

但对于基辛格的最高理想——人类和平而言,其基于权力均衡的实现方式却是根植于欧洲传统的现实主义,这一目标与美国立国时就具有的理想主义传统格格不入。

正如《基辛格传》中指出,这才是伤害基辛格最深的对手——把美国的全球斗争看成是事关价值、道义及感情的一场圣战。

基辛格曾不止一次告诫自己的同胞,基于理想而非利益制定政策的做法会让一个国家看似难以捉摸,会引起风险。

基辛格在自己博士论文的最后用一篇文章讨论了政治家和两种革命者(征服者和预言家)的差异。

基辛格反对预言家,支持政治家,因为“政治家必须永远对人们的行为怀有疑心,这不是因为他喜欢耍些小手段,而是因为他必须做好最坏的打算”。

而他,正是这样一个怀疑论者。